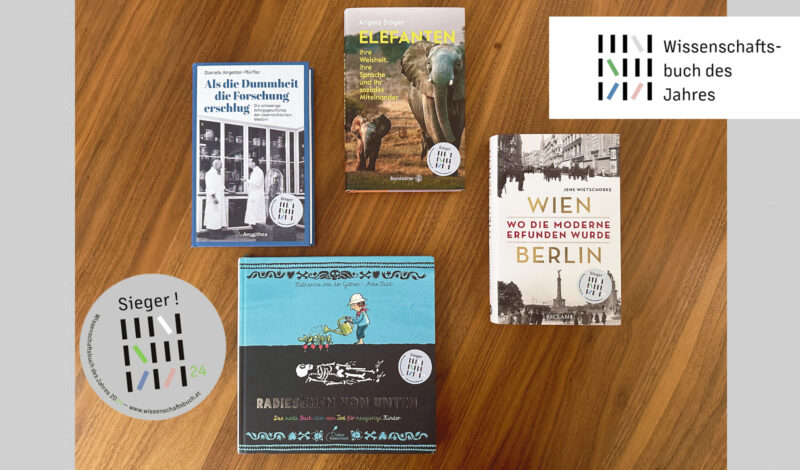

Folgende Bücher haben 2024 in den vier Kategorien gewonnen:

Wien – Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Wien – Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde

LAUDATIO

Die Großstädte Berlin und Wien wetteiferten oft miteinander und wurden dementsprechend häufig verglichen. Jens Wietschorke hat die Beziehungsgeschichte der beiden Metropolen noch genauer unter die Lupe genommen: Wien und Berlin waren nämlich insbesondere während der klassischen Moderne, also in den Jahren 1870 bis 1930, wie es Wietschorke gleich zu Beginn seiner umfassenden wie unterhaltsamen Studie treffend nennt, »Magnete«. Beide Städte zogen sich an und stießen sich ab – in der Kultur, bei sozialen Milieus und intellektuellen Phänomenen. Der Ethnologe und Kulturwissenschaftler nimmt diese rivalisierenden Zentren in den Fokus – politisch, kulturell, geistesgeschichtlich – und beschreibt elegant und klug argumentierend dieses Wechsel- und Abgrenzungsverhältnis inklusive seiner Wissens- und Kulturtransfers. Was den Autor jedoch vor allem interessiert, ist ein vergleichender analytischer Blick eines »Zirkulationsprozess zwischen Klischee und Wirklichkeit«. So entsteht ein Kaleidoskop der deutschsprachigen Moderne, das vieles neu beleuchtet und in beiden Städten bis heute wohl gehütete Ressentiments dekonstruiert. Eine überaus erhellende Untersuchung von Klischees und stereotyp tradierten Vorstellungen!

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Wietschorke, Jens

Reclam

Elefanten. Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander

Naturwissenschaft/Technik

Elefanten. Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander

LAUDATIO

Ihr Gedächtnis ist sprichwörtlich. Und auch sonst faszinieren Elefanten, weil sie so viel mit Menschen gemein haben: Sie können sich im Spiegel erkennen, haben individuelle Charaktere und gehen ähnlich mit Verstorbenen um. Angela Stöger, eine der weltweit renommiertesten Experten der Spezies, zeigt die Welt dieser Tiere eindrucksvoll: Wir erfahren, wie sie kommunizieren, denken und fühlen. Somit hilft dieses Buch dank neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verstehen, wie die Dickhäuter unsere Welt wahrnehmen. Stöger hat in zoologischen Gärten, in Nationalparks und in Tierauffangstationen auf mehreren Kontinenten Intelligenz und Emotionalität der Elefanten erforscht. Diese zahlreichen Erkenntnisse bilden das Fundament eines Buchs, das empathisch wie mitreißend diesen komplexen Kreaturen ein gelehrtes Denkmal errichtet – instruktiv und in jeder Hinsicht respektvoll. So verweist Stöger zum Beispiel auf den hoch entwickelten Hippocampus der Elefanten: die für Sensibilität, Fürsorglichkeit und Empathie zuständige Großhirnregion. Plastisch schildert die Zoologin, wie Elefanten denken, kommunizieren und in einem anspruchsvollen Sozialsystem agieren. Und sie beschreibt, wie sehr Elefanten durch Wilderei und Klimawandel vom Aussterben bedroht sind. Am Ende ist dieses Buch daher auch ein eindringlicher Appell für den Schutz dieser Tiere und ihrer Umwelt.

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Stöger, Angela

Brandstätter

Als die Dummheit die Forschung erschlug. Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin

Medizin/Biologie

Als die Dummheit die Forschung erschlug. Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin

LAUDATIO

Die österreichische Medizin gehört schon lange zum internationalen Spitzenfeld; wie etwa die Namen Sigmund Freud, Alfred Adler, Theodor Billroth oder Julius Wagner-Jauregg bezeugen. Viele dieser bahnbrechenden Leistungen heute weltbekannter Ärzt/innen scheiterten aber zunächst häufig an Kollegenneid, dem Unverständnis der Politik oder fehlendem Geld. Selbst vor Nobelpreisträgern wie Robert Bárány oder Karl Landsteiner machten Mobbing und Vertreibung von Ärzt/innen nicht halt. Unverstanden von der eigenen Zeit und ihrer öffentlichen Meinung, scheiterten so einige. In diesem Spannungsfeld zwischen Pioniergeist und Ignoranz ruft Daniela Angetter-Pfeiffer ein informatives Stück Wissenschaftsgeschichte, viele dieser Vergessenen und ihre Verdienste wieder in Erinnerung. Mit leichter Hand zeichnet sie auf der Grundlage intensiver Archivrecherchen, wie zahlreiche medizinische Innovatoren Opfer von Fortschrittsverweigerung, Borniertheit und Missgunst und ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch von antisemitischem Hass wurden. Angetter-Pfeiffer legt hier eine instruktive und informative Geschichte der Wissenschaftsignoranz und Fortschrittsfeindlichkeit vor, die Parallelen zur Gegenwart erschreckend deutlich macht.

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Angetter-Pfeiffer, Daniela

Amalthea

Radieschen von unten. Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder

Junior-Wissensbücher

Radieschen von unten. Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder

LAUDATIO

Sie gehören in unserer Kultur immer noch zu den Tabuthemen: Der Tod und das Sterben. Daher gibt es für Erwachsene oft fordernde Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten sind, wenn Kinder plötzlich mit dem Ableben konfrontiert werden. Kinder sind nämlich in der Regel neugierig und wollen wissen, wie das ist mit dem Sterben – zum Beispiel wie es sich anfühlen könnte und was dabei eigentlich genau passiert. Dieses Buch von Katharina von der Gathen liefert mit viel Feingefühl und Achtsamkeit unzählige Informationen rund um dieses sensible Thema und schafft einen beachtenswerten Ausgleich zwischen Ernsthaftigkeit, Humor und Respekt, was die gewitzten Illustrationen von Anke Kuhl noch zusätzlich untermalen.

Katharina von der Gathen, geboren 1973, studierte Sonderpädagogik und arbeitet als Sexualpädagogin und Autorin in Bonn, wo sie auch mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt. Anke Kuhl, Jahrgang 1970, hat in Mainz und Offenbach das Zeichnen studiert und arbeitet seit 1998 in der Frankfurter Ateliergemeinschaft »labor«. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main.

Von der Gathen, Katharina | Kuhl, Anke

Klett Kinderbuch, ab 8

Shortlist

Folgende Sachbücher standen diesmal zur Wahl:

Wien – Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Wien – Berlin. Wo die Moderne erfunden wurde

LAUDATIO

Die Großstädte Berlin und Wien wetteiferten oft miteinander und wurden dementsprechend häufig verglichen. Jens Wietschorke hat die Beziehungsgeschichte der beiden Metropolen noch genauer unter die Lupe genommen: Wien und Berlin waren nämlich insbesondere während der klassischen Moderne, also in den Jahren 1870 bis 1930, wie es Wietschorke gleich zu Beginn seiner umfassenden wie unterhaltsamen Studie treffend nennt, »Magnete«. Beide Städte zogen sich an und stießen sich ab – in der Kultur, bei sozialen Milieus und intellektuellen Phänomenen. Der Ethnologe und Kulturwissenschaftler nimmt diese rivalisierenden Zentren in den Fokus – politisch, kulturell, geistesgeschichtlich – und beschreibt elegant und klug argumentierend dieses Wechsel- und Abgrenzungsverhältnis inklusive seiner Wissens- und Kulturtransfers. Was den Autor jedoch vor allem interessiert, ist ein vergleichender analytischer Blick eines »Zirkulationsprozess zwischen Klischee und Wirklichkeit«. So entsteht ein Kaleidoskop der deutschsprachigen Moderne, das vieles neu beleuchtet und in beiden Städten bis heute wohl gehütete Ressentiments dekonstruiert. Eine überaus erhellende Untersuchung von Klischees und stereotyp tradierten Vorstellungen!

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Wietschorke, Jens

Reclam

Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Müll. Eine schmutzige Geschichte der Menschheit

Köster, Roman

C.H.Beck

Die Wittgensteins. Geschichte einer unglaublich reichen Familie

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Die Wittgensteins. Geschichte einer unglaublich reichen Familie

Eigner, Peter

Molden

Warum wir Kriege führen. Und wie wir sie beenden können

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Warum wir Kriege führen. Und wie wir sie beenden können

Blattman, Christopher

Ch. Links

Der große Rausch. Warum Drogen kriminalisiert werden. Eine globale Geschichte vom 19. Jahrhundert bis heute

Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaften

Elefanten. Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander

Naturwissenschaft/Technik

Elefanten. Ihre Weisheit, ihre Sprache und ihr soziales Miteinander

LAUDATIO

Ihr Gedächtnis ist sprichwörtlich. Und auch sonst faszinieren Elefanten, weil sie so viel mit Menschen gemein haben: Sie können sich im Spiegel erkennen, haben individuelle Charaktere und gehen ähnlich mit Verstorbenen um. Angela Stöger, eine der weltweit renommiertesten Experten der Spezies, zeigt die Welt dieser Tiere eindrucksvoll: Wir erfahren, wie sie kommunizieren, denken und fühlen. Somit hilft dieses Buch dank neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verstehen, wie die Dickhäuter unsere Welt wahrnehmen. Stöger hat in zoologischen Gärten, in Nationalparks und in Tierauffangstationen auf mehreren Kontinenten Intelligenz und Emotionalität der Elefanten erforscht. Diese zahlreichen Erkenntnisse bilden das Fundament eines Buchs, das empathisch wie mitreißend diesen komplexen Kreaturen ein gelehrtes Denkmal errichtet – instruktiv und in jeder Hinsicht respektvoll. So verweist Stöger zum Beispiel auf den hoch entwickelten Hippocampus der Elefanten: die für Sensibilität, Fürsorglichkeit und Empathie zuständige Großhirnregion. Plastisch schildert die Zoologin, wie Elefanten denken, kommunizieren und in einem anspruchsvollen Sozialsystem agieren. Und sie beschreibt, wie sehr Elefanten durch Wilderei und Klimawandel vom Aussterben bedroht sind. Am Ende ist dieses Buch daher auch ein eindringlicher Appell für den Schutz dieser Tiere und ihrer Umwelt.

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Stöger, Angela

Brandstätter

Die KI sei mit euch. Macht, Illusion und Kontrolle algorithmischer Vorhersage

Naturwissenschaft/Technik

Die KI sei mit euch. Macht, Illusion und Kontrolle algorithmischer Vorhersage

Nowotny, Helga

Matthes & Seitz

Von der Savanne aufs Sofa. Eine Evolutionsgeschichte der Katze

Naturwissenschaft/Technik

Von der Savanne aufs Sofa. Eine Evolutionsgeschichte der Katze

Losos, Jonathan B.

Hanser

Ostalpen-Saga. Die Biografie eines Gebirges

Naturwissenschaft/Technik

Ostalpen-Saga. Die Biografie eines Gebirges

Egger, Hans

Anton Pustet

Das Brevier der Verwandlungen. Metamorphosen im Tierreich

Naturwissenschaft/Technik

Das Brevier der Verwandlungen. Metamorphosen im Tierreich

Di Domenico, Marco

Folio

Achtung, Hormone. Alles über die Botenstoffe, die unser Leben lenken

Medizin/Biologie

Achtung, Hormone. Alles über die Botenstoffe, die unser Leben lenken

Nieuwdorp, Max

Hoffmann und Campe

Das Lied der Zelle. Wie die Biologie die Medizin revolutioniert – Medizinischer Fortschritt und der Neue Mensch

Medizin/Biologie

Das Lied der Zelle. Wie die Biologie die Medizin revolutioniert – Medizinischer Fortschritt und der Neue Mensch

Mukherjee, Siddhartha

Ullstein

Wie Gefühle entstehen. Eine neue Sicht auf unsere Emotionen

Medizin/Biologie

Wie Gefühle entstehen. Eine neue Sicht auf unsere Emotionen

Feldman Barrett, Lisa

Rowohlt

Being Human. Wie unser Körper Weltgeschichte schrieb

Medizin/Biologie

Being Human. Wie unser Körper Weltgeschichte schrieb

Dartnell, Lewis

Aufbau

Als die Dummheit die Forschung erschlug. Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin

Medizin/Biologie

Als die Dummheit die Forschung erschlug. Die schwierige Erfolgsgeschichte der österreichischen Medizin

LAUDATIO

Die österreichische Medizin gehört schon lange zum internationalen Spitzenfeld; wie etwa die Namen Sigmund Freud, Alfred Adler, Theodor Billroth oder Julius Wagner-Jauregg bezeugen. Viele dieser bahnbrechenden Leistungen heute weltbekannter Ärzt/innen scheiterten aber zunächst häufig an Kollegenneid, dem Unverständnis der Politik oder fehlendem Geld. Selbst vor Nobelpreisträgern wie Robert Bárány oder Karl Landsteiner machten Mobbing und Vertreibung von Ärzt/innen nicht halt. Unverstanden von der eigenen Zeit und ihrer öffentlichen Meinung, scheiterten so einige. In diesem Spannungsfeld zwischen Pioniergeist und Ignoranz ruft Daniela Angetter-Pfeiffer ein informatives Stück Wissenschaftsgeschichte, viele dieser Vergessenen und ihre Verdienste wieder in Erinnerung. Mit leichter Hand zeichnet sie auf der Grundlage intensiver Archivrecherchen, wie zahlreiche medizinische Innovatoren Opfer von Fortschrittsverweigerung, Borniertheit und Missgunst und ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch von antisemitischem Hass wurden. Angetter-Pfeiffer legt hier eine instruktive und informative Geschichte der Wissenschaftsignoranz und Fortschrittsfeindlichkeit vor, die Parallelen zur Gegenwart erschreckend deutlich macht.

weiter zum Buch

weiter zum Buch

Angetter-Pfeiffer, Daniela

Amalthea

Bio-Diversi-Was? Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt

Junior-Wissensbücher

Bio-Diversi-Was? Reise in die fantastische Welt der Artenvielfalt

Grill, Andrea | Neuditschko, Sandra

Leykam, ab 8

Wie rettet man Kunst?

Junior-Wissensbücher

Wie rettet man Kunst?

Meyer, Fabienne | Wulff, Sibylle | Leykamm, Martina

Karl Rauch, ab 8

Wir mussten flüchten. Was es bedeutet, die Heimat zu verlassen und irgendwo neu anzufangen

Junior-Wissensbücher

Wir mussten flüchten. Was es bedeutet, die Heimat zu verlassen und irgendwo neu anzufangen

Drösser, Christoph | Coenenberg, Nora

Gabriel, ab 8

Radieschen von unten. Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder

Junior-Wissensbücher

Radieschen von unten. Das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder

LAUDATIO

Sie gehören in unserer Kultur immer noch zu den Tabuthemen: Der Tod und das Sterben. Daher gibt es für Erwachsene oft fordernde Fragen, die nicht immer einfach zu beantworten sind, wenn Kinder plötzlich mit dem Ableben konfrontiert werden. Kinder sind nämlich in der Regel neugierig und wollen wissen, wie das ist mit dem Sterben – zum Beispiel wie es sich anfühlen könnte und was dabei eigentlich genau passiert. Dieses Buch von Katharina von der Gathen liefert mit viel Feingefühl und Achtsamkeit unzählige Informationen rund um dieses sensible Thema und schafft einen beachtenswerten Ausgleich zwischen Ernsthaftigkeit, Humor und Respekt, was die gewitzten Illustrationen von Anke Kuhl noch zusätzlich untermalen.

Katharina von der Gathen, geboren 1973, studierte Sonderpädagogik und arbeitet als Sexualpädagogin und Autorin in Bonn, wo sie auch mit ihrem Mann und ihren vier Kindern lebt. Anke Kuhl, Jahrgang 1970, hat in Mainz und Offenbach das Zeichnen studiert und arbeitet seit 1998 in der Frankfurter Ateliergemeinschaft »labor«. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt am Main.

Von der Gathen, Katharina | Kuhl, Anke

Klett Kinderbuch, ab 8

Eine Million Punkte

Junior-Wissensbücher

Eine Million Punkte

Völker, Sven

Helvetiq, ab 5